магистрант, ГАОУ ВО МГПУ, Москва

E—mail: ShadrinaAA335@mgpu.ru

Научный руководитель: Листик Е. М., кандидат психологических наук, доцент ГАОУ ВО МГПУ, Москва

Статья посвящена формированию интереса детей раннего возраста к экспериментированию с материалами. Представлены основные результаты эмпирического исследования, проведенного в условиях дошкольной образовательной организации. Описан комплекс педагогических условий, обеспечивающих развитие познавательной активности через опытно-экспериментальную деятельность. Обоснована эффективность разработанной модели формирующего воздействия.

Формирование интереса в раннем возрасте играет ключевую роль в становлении познавательной активности ребёнка. Одним из наиболее эффективных способов развития познавательной активности является экспериментирование с различными материалами [6]. Тем не менее, в практике современных дошкольных образовательных организаций, особенно в группах раннего возраста, экспериментальная деятельность практически не реализуется и не подкрепляется достаточными методическими материалами, а педагоги испытывают трудности с организацией данной деятельности и созданием соответствующей предметно-развивающей среды.

Интерес рассматривается как мотивационная основа познания, интегрирующая когнитивный, эмоциональный и волевой компоненты [1]. В раннем возрасте он ситуативен и проявляется преимущественно через предметно-манипулятивную деятельность (Л.С. Выготский [3], Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев [4]). Формирование устойчивого интереса требует целенаправленного педагогического сопровождения, включающего сенсорное разнообразие, игровые и проблемные ситуации.

Особое значение имеет метод экспериментирования, позволяющий ребёнку не только расширять представления об окружающем, но и развивать речь, мышление, коммуникативные навыки. Эффективность экспериментирования обусловлена его соответствием ведущей деятельности детей раннего возраста — операционно-технической [9]. Поддержка инициативы, включение в игровой контекст и создание условий для открытий формируют устойчивую познавательную мотивацию.

Цель констатирующего этапа исследования – выявление исходного уровня интереса у детей 2–3 лет. В исследовании приняли участие 30 воспитанников частного детского сада г. Обнинска. Были использованы три диагностических методики:

- Анкетирование педагогов (по В. С. Юркевичу) – позволило определить уровень выраженности познавательной потребности у детей по наблюдениям воспитателей.

- Методика «Незнакомый предмет» (Е. О. Смирнова) – оценивалась спонтанная исследовательская активность при взаимодействии с новым объектом и любознательность малышей [7].

- Методика «Выбери игру» (А.В. Бурма) – диагностировались предпочтения детей и уровень самостоятельности при выборе, а также определялась степень выраженности познавательной мотивации.

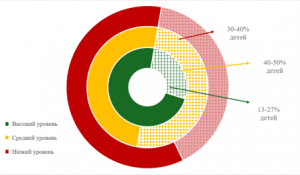

Обобщенные результаты исследования уровня развития интереса детей раннего возраста по всем диагностическим методикам отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты исследования уровня интереса у детей раннего возраста

Были зафиксированы:

– Высокий уровень интереса – 13–27% детей, проявляют осознанный интерес к предмету или деятельности, задают вопросы, проявляют устойчивое положительное эмоциональное отношение к изучаемому предмету или деятельности;

– Средний уровень – 40–50%, проявляли ситуативную активность, нуждались в помощи взрослого, наблюдается неустойчивое проявление активных и самостоятельных действий, направленных на познание предмета;

– Низкий уровень – 30–40%, имеют низкий уровень интереса к новым заданиям, требуют постоянного руководства и отказываются от деятельности при первых неудачах, не наблюдается положительного эмоционального отношения к предмету или деятельности.

Анализ показал недостаточную сформированность исследовательской активности, слабую мотивацию, неразвитость навыков самостоятельного поиска, а также нехватку развивающей среды и методического сопровождения.

Был реализован комплекс психолого-педагогических мер:

- Организация уголка экспериментирования в открытом доступе с обновляемыми материалами (вода, песок, крупы, глина, ткань и др.) [5];

- Создание исследовательских уличных объектов на территории сада;

- Проведение 13-недельного цикла занятий (февраль, март, апрель), каждое продолжительностью 10–15 минут;

- Систематическое использование проблемных ситуаций и речевого сопровождения [2];

- Вовлечение родителей через консультации и домашние задания [8].

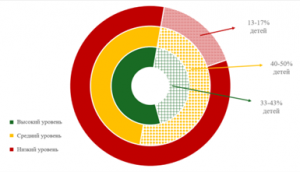

Повторная диагностика проводилась теми же методами. Результаты исследования уровня развития интереса детей раннего возраста по всем диагностическим методикам на контрольном этапе отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты исследования уровня интереса у детей раннего возраста на контрольном этапе

Был зафиксирован рост доли детей с высоким уровнем интереса до 43%; они активно взаимодействовали с экспериментальными материалами, были эмоционально вовлечены, проявляли инициативу и устойчивое внимание для своего возраста. А также снижение доли детей с низкой активностью до 17%.

Применение непараметрического критерия Уилкоксона (Tэмп = 83,5 при Tкр (0,01) = 120) позволило установить статистически значимые различия между результатами до и после формирующего этапа (p < 0,01).

Формирование интереса к экспериментированию у детей раннего возраста требует комплексного педагогического подхода, включающего насыщенную предметно-развивающую среду, систематическое проведение игровых занятий, эмоциональную поддержку со стороны взрослого и участие семьи. Полученные результаты подтверждают эффективность предложенной модели и её потенциал для широкого применения в практике дошкольного образования.

Список литературы:

- Белкина В. Н. Психология раннего и дошкольного детства: учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 170 с.

- Ватлина Е. А. Опытно-экспериментальная деятельность в детском саду // Молодой ученый. – – № 2 (240). – С. 333–335.

- Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Перспектива, 2020. – 125 с.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 2017. – 304 с.

- Листик Е. М. Развитие познавательного интереса и исследовательской активности детей от рождения до семи лет // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. – 2012. – № 6. – С. 33–37.

- Поддьяков Н. Н. Детское экспериментирование и эвристическая структура опыта ребёнка-дошкольника // Исследователь / Researcher. – 2009. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/detskoe-eksperimentirovanie-i-evristicheskaya-struktura-opyta-rebenka-doshkolnika (дата обращения: 09.11.2024).

- Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста. 1–3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 149 с.

- Цаплина О. В. Технологии развития познавательной активности дошкольника // Детский сад от А до Я. – 2016. – № 1(79). – С. 44–53.

- Эльконин Д. Б. Заметки о развитии предметных действий в раннем детстве // Детская психология / ред.-сост. Б. Д. Эльконин. – М.: Академия, 2007. – С. 306–317.

http://izvestia-ippo.ru/shadrina-a-a-formirovanie-interesa-de/