Гурина Е.А., к.э.н., магистр психолого-педагогического образования, доцент ИЭУП ГАОУ ВО МГПУ г. Москва

Гурина Е.А., к.э.н., магистр психолого-педагогического образования, доцент ИЭУП ГАОУ ВО МГПУ г. Москва

Банасевич А.Д., Магистрант АНО ВО МОСГУ, г. Москва

Аннотация: статья посвящена анализу влияния информационных технологий и цифровизации на развития профессиональной идентичности педагога-психолога в современных условиях. Рассматриваются такие понятия как профессиональная идентичность, цифровая образовательная среда, их структурные компоненты относительно деятельности педагогов-психологов. Подчеркивается важность исследования перспектив устойчивости и динамики уже сформированной профессиональной идентичности действующих и работающих специалистов с учетом новшеств и рисков цифровизации.

Профессиональная идентичность сегодня может рассматриваться в качестве значимого элемента реализации жизненного потенциала человека. Происходя от латинского «identifico» – «отождествляю», многие отечественные ученые определяют термин как «осознание принадлежности объекта (субъекта) другому объекту (субъекту) как части и целого, особенного и всеобщего» [1]. Она рассматривалась как отношения сопричастности индивида к своему трудовому коллективу и выполняемым рабочим функции, как с точки зрения социально-экономических, так и духовно-нравственных аспектах. Понятие «профессиональная идентичность», по мнению Л.Б. Шнейдер, – «это не только осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но и ее оценка, психологическая значимость членства в ней… своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной компетентности, самостоятельности и самоэффективности…» [2]. Так, позитивное осознание своей уникальности и индивидуализации в профессии, полное раскрытие своих профессиональных компетенций, стремление к дальнейшему самообучению способствует удовлетворению потребности в самореализации, а значит повышению общего качества жизни человека [7].

Прежде чем, говорить о рисках и перспективах развития профессиональной идентичности педагога-психолога, которая в том числе определяется полученным образованием, его ролью и опытом работы в образовательном учреждении, и влиянием цифровизации на этот процесс, стоит подробно рассмотреть данные понятия.

Базисом смыслового значения «цифровизация» у многих современных отечественных ученых выступает мнение Т. В. Никулина и Е. Б. Стариченко, которые определяют его как эпоху больших данных, складывающихся из информационного массив и позволяющих повышать эффективность производства в интересах каждого человека как уникальной личности [3].

Сам термин довольно многогранен, что плюрализирует подходы к его изучению.

Ряд отечественных исследователей выделяют следующие понятийные маркеры перехода к цифровизации:

- замена аналоговой формы передачи информации на цифровой;

- «перевод информации в цифровой формат для последующего хранения, распространения и использования» [4];

- массовое внедрение предыдущих маркеров во все сферы повседневной жизни человека.

Стоит понимать также, что говорить о цифровизации никак нельзя в отрыве от понятия «цифровая образовательная среда», который представляет собой «комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной̆ информационно-образовательной среде» [5].

Цифровая образовательная среда создает уникальные условия для функционирования системы образования. Самый актуальный и показательный пример работы данной системы является Цифровой университет, которая существует благодаря цифровые технологии и активного их внедрения в образовательный процесс.

Один из многих вопросов, касающихся современного мира в ближайшем будущем, можно обозначить так: как повлияет цифровизация на формирование профессиональной идентичности у студентов, будущих педагогов-психологов, и какова перспектива устойчивости и динамики уже сформированной профессиональной идентичности действующих и работающих специалистов в различных сферах деятельности с учетом данного новшества?

Для этого стоит рассмотреть преимущества и недостатки цифровизации, как и любого другого нововведения, и его влияние на деятельность педагога-психолога. С учетом того, что педагог-психолог в современных реалиях может работать во многих сферах деятельности, так называемая универсальность профессии таких как: социальные службы, образовательные учреждения и отделы кадров, исправительные учреждения (пенитенциарный психолог), психолог катастроф, частное психологическое консультирование и т.д., то и уровень развития и применения цифровизации может иметь различные цели и задачи, а также будет отличаться вариативность использования технологического прогресса в зависимости от многих факторов.

Мы рассмотрим цифровизацию со стороны образовательного процесса и готовности специалистов к подобным изменениям. Однако важно в этом контексте не упустить из виду структурные компоненты профессиональной идентичности педагога-психолога.

В научной литературе можно найти многообразие обоснованных составных элементов. Нам же ближе подход, основанный на выделении трех основных его компонентов: «когнитивно-смысловом, эмоционально-волевом и поведенческом» [5].

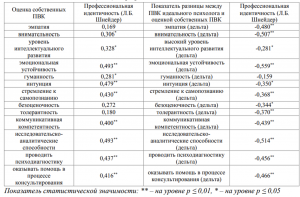

«Построение образа «Я» в профессии и профессиональной идентичности происходит за счет соотнесения (интериоризации) своих личностных особенностей с профессионально важными качествами (ПВК). (см табл.1) В полной мере этот процесс может реализоваться только случае получения непосредственного опыта профессиональной деятельности. ПВК, с одной стороны, представляют собой некий ориентир для представителей конкретной профессии, служат оценкой вероятности успеха деятельности, с другой – необходимое условие для эффективной деятельности конкретного сотрудника в реальных условиях рабочего места» [6].

Данные компоненты должны успешно отражаться в применяемых цифровых технологиях, способствуя повышению эффективности работы педагога-психолога и как следствия роста и становления его профессиональной идентичности.

Таблица 1 – Взаимосвязь субъективной оценки показателей профессионально важных качеств (ПВК) с профессиональной идентичностью

В условиях обеспечения цифровой среды можно говорить о ее преимуществах и недостатках, но сначала нужно отметить, в чём проявляется трансформация и как она влияет на профессиональную идентичность педагога-психолога.

Если оттолкнуться от того, что цифровая трансформация подразумевает изменение использования ранее применяемых технологий в сторону увеличения потенциала их применения для пользователя, то для педагога-психолога это означает развитие и освоения цифровых компетенций и адаптации к изменяющимся условиям образовательного процесса в контексте его профессии.

К положительным новшествам цифровизации в контексте специальности педагога-психолога можно отнести:

- Доступность – Цифровая среда позволяет педагогам-психологам получать быстрый доступ к базе данных, научных исследований для развития в профессиональной сфере.

- Автоматизация процессов – Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) упрощает процессы психодиагностики, включая создание, проведение и обработку тестов. Электронные системы тестирования и конструкторы тестов делают этот процесс более эффективным и точным, сокращают время обработки и анализа полученной информации.

- Создание перспективных коллективных ресурсов – Единой базы психологических тестов и возможность разработки собственных методик, доступных для использования коллегами, способствует обмену опытом.

- Дистанционные форматы – Цифровизация позволяет проводить консультирование, занятия и повышение квалификации в онлайн-формате, что делает услуги более масштабными, расширяя географию их доступности.

- Электронные библиотеки – доступ к методическим материалам и литературе упрощает процесс обучения и самообразования для специалистов.

К отрицательным новшествам цифровизации в контексте специальности педагога-психолога можно отнести:

- Неготовность и недостаточный уровень обучения педагогов-психологов для работы в новом пространстве, освоение навыков работы в цифровой среде требует определенных компетенций, наработка которых также зависит от времени и возможностей.

- Отсутствие живого взаимодействия, позволяющего использовать различные перцептивные модальности, например, считывание по мимике, жестам и эмоциональному настрою, и, как следствие, снижение общей результативности работы специалиста.

- Ограниченные возможности для индивидуального подхода, снижение качества работы.

- Риск потери доверия родителей к цифровым технологиям и специалистам-психологам в случае возникновения специфических вопросов. (ответственность, решение конфликтных ситуаций)

- Отсутствие единых стандартов и контроля качества услуг в сфере цифровых ресурсов вследствие рисков информационной безопасности.

- Сложности в адаптации методик и подходов к работе с детьми при переносе на дистанционные форматы работы.

- Увеличение времени провождения в цифровых ресурсах – негативное влияние на здоровье.

- Снижение навыков творческого и критического мышления.

Таким образом, хотя на первый взгляд отрицательных моментов больше, все же положительные по совокупному полезному результату, на наш взгляд, значительно преобладают. А если заниматься разработкой путей минимизации отрицательных моментов или же возможной их нейтрализацией, пусть даже в определенной степени, то это значительно увеличит пользу применения широкого спектра цифровых технологий. Одно из предложений для совершенствования процесса цифровизации, которое мы можем обозначить это – необходимость тесного взаимодействия квалифицированных педагогов-психологов с разработчиками систем цифровизации с целью изучения влияния современных цифровых технологий на человека, его здоровье, психологическую готовность и др. Например, на наш взгляд, при работе с искусственным интеллектом (ИИ) важно минимизировать опасные и совершенно нежелательны запросы, или работать с ними – обучить ИИ экологичному общению с индивидом. Очень важно продолжать более детальное практическое изучение вопросов положительного и отрицательного воздействия систем цифровизации на человека.

Литература

- Абдураманова, В.В. Теоретический анализ феномена идентичности / В.В. Абдураманова// Психология, социология и педагогика. — 2017. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://psychology.snauka.ru/2017/04/8072

- Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становлени: дис. … д-ра психол.наук. М., 2001. 348 с. [Шнейдер, 2001, 103].

- Катрин, Е.В. «Цифровизация»: научные подходы к определению термина / Е.В. Катрин // Вестник ЗабГУ. 2022. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-nauchnye-podhody-k-opredeleniyu-termina (дата обращения: 11.04.2025).

- Гайворонская, Я.В., Мирошниченко, О.И. Правовые проблемы цифровизации: теоретико-правовой аспект / Я.В. Гайворонская, О.И. Мирошниченко // Правовая парадигма. 2019. No 18 (4). С. 27.

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 22.01.2024) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) // Консультант плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/c2b2d8185c0a6e95fd5e5cbd2eec34b4445cf314/

- Тимофеева Т.С. Профессионально важные качества и компетенции в структуре профессиональной идентичности психолога // Мир науки. Педагогика и психология, 2019 №5, https://mir-nauki.com/PDF/79PSMN519.pdf (доступ свободный).

- Шустова, Е. А. Научный семинар «Культурная картина мира» / Е. А. Шустова // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 2. – С. 327-329. – EDN PGSHUV.

http://izvestia-ippo.ru/gurina-e-a-banasevich-a-d-riski-i-perspe/