магистр ИППО МГПУ, заместитель директора по безопасности МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия №33», г. Мытищи.

магистр ИППО МГПУ, заместитель директора по безопасности МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия №33», г. Мытищи.

В статье анализируются современные методические средства, используемые в профилактике конфликтных ситуаций учащихся с целью обеспечения комплексной безопасности школы в контексте педагогического менеджмента. Даётся определение и выявляются ключевые аспекты феномена психологического насилия во взаимодействии учащихся в образовательной среде. В этой связи, теоретически обосновывается необходимость апробации рефлексивно организованных технологий в психолого-педагогической практике, как средство профилактики конфликтных ситуаций.

The article analyzes modern methodological tools used in the prevention of conflict situations among students in order to ensure comprehensive school security in the context of pedagogical management.

The definition of the phenomenon of psychological violence in the interaction of students in the educational environment is given and the key aspects of it are identified.In this regard, the need to test reflexively organized technologies in psychological and pedagogical practice as a means of preventing conflict situations.

В период радикальных социальных, политических, экономических перемен как в стране, так и в мире, одной из первостепенных задач, возникающей перед руководителями образовательных учреждений является сохранение жизни и здоровья обучающихся как одна из важнейших целей педагогического менеджмента. В современных реалиях у государства, социума, системы образования возникает важная потребность в формировании психологически здоровой и граждански ответственной личности, способной адаптироваться и продуктивно действовать в текущих условиях, несмотря на масштабные перемены в мире. Одним из основных условий реализации данной потребности является нейтрализация и в идеале исключение психологических травм, порождаемых вследствие возникновения конфликтных ситуаций во взаимодействии между субъектами образовательной среды. Многочисленные случаи конфликтов различных форм встречаются у детей школьного возраста, вследствие этого необходимо акцентировать внимание на организации педагогического менеджмента, обеспечивающего эффективное управление адекватным развитием личности детей на данном возрастном периоде в условиях современного образования.

Наибольший вклад в разработку базовых теоретических основ создания и обеспечения психологической безопасности в образовательном контексте внесли как классики педагогики (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинскиий, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Левитов, Н.В. Кузьмина), так и современные педагогические психологи (О.О. Андронникова, И.А. Баева, Г.И. Давыдова, И.В. Дубровина, В.А. Петровский, А.И. Савенков, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, А.Б. Холмогорова и др.). Опираясь на труды (И.А. Баевой и И.Н. Семенова 2022), можно охарактеризовать феномен психологической безопасности в контексте актуальных проблем педагогического менеджмента. По мнению авторов отсутствие психологического насилия в образовательной среде, является основополагающей составляющей уровня психологической безопасности, что необходимо учитывать в теории и практике педагогического менеджмента [1,9].

Анализируя зарубежные работы в базе данных научной литературы Scopus за последние 5 лет, по данной тематике, можно выделить два аспекта применительно к видам проявления психологического насилия во взаимодействии субъектов образовательной среды. Первым из них является проявления физического воздействия на одного из участников конфликта. Второй аспект проявляется в психологическом воздействии. В современном интерпретации проявления конфликтных ситуаций получили название «буллинг». Анлиз зарубежных подходов таких ученых из США как: (Д. Карнел, М. Майер 2020) также определяют безопасность с позиции разделения на физическую и психологическую безопасность. По мнению Т.Г. Гришиной «буллинг», несёт прямую угрозу психологической безопасности. Аналогичной точки зрения придерживается ряд авторов: Л.Я. Гаязова, Б.А. Еремеева, Н.А. Лызь. Они в своих трудах также отмечают, что основной фактор, влияющий на психологическую безопасность в образовании – это проявления конфликтных ситуаций в школе. Также ряд авторов (М.А. Новикова, А.А. Реан, И.А. Коновалова 2021) отмечают: «…в России буллинг и прочее проявляется в большей степени, чем в других странах». Решение данной проблемы ставит ключевую задачу перед руководителями, педагогами, психологами, социальными педагогами, методистами и прочими сотрудниками системы школьного образования – создать такую образовательную среду, в которой будут нейтрализоваться и в идеале отсутствовать проявления психологического насилия между его субъектами.

Поставленная задача не может быть выполнена без необходимого инструментария педагогического менеджмента. В текущей практике разрешения конфликтных ситуаций между учащимися используются следующие методы: беседа, постановка на внутришкольный учет, профилактическая беседа с сотрудниками правоохранительных органов, коммуникации с законными представителями. Стоит заметить, что данный арсенал используемых методов не предотвращает появление повторных инцидентов, о чем свидетельствует социологическое исследование образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого в 2022 году были опубликованы на сайте «Газета.Ru».

Рисунок 1

Согласно данным рисунка № 1 Проведённый опросник российских школьников показывает следующее: 45% школьников ежедневно сталкиваются с агрессией, 92% учащихся утверждают, что сталкиваются с моральным унижением, 8% с физическим издевательством, 73% становятся свидетелями негативных воздействий. Полученные результаты, отображающие текущую ситуацию уровня психологического насилия в школах в полной мере, подтверждают первостепенность решения поставленной задачи.

Ссылаясь на теоретические основы фундаментальных исследований по тематике обеспечения психологической безопасности в школе, проведенных психологами (И.А. Баева, Н.Г. Расоха, Е.Н. Волкова) был сформулирован вывод о том, что в современной методологии психологического сопровождения, педагогам-психологам, педагогам, социальным педагогам, необходимо внедрить в свою практику использование инновационных, апробированных и экспериментально обоснованных методов и приёмов, которые смогут вовлечь учащихся в рефлексивные процессы переосмысления полученного опыта и знаний, задействовать ретроспективу, построить продуктивную коммуникацию, что в последствии, может заранее предупредить возникновение конфликтных ситуаций между учащимися вследствие перестройки сознания учащихся. Особую популярность и заслуженное признание в научном сообществе социальных педагогов, получили феноменальные результаты педагогически эффективного применения рефлексивно организованных технологий [3,8,9] как в педагогике, так и психологии.

Психологический анализ в науке Нового времени феномена рефлексии берёт своё начало в философии Д. Локка, как процесс перестройки человеком собственного сознания, мыслей, действий. Согласно И.Н. Семенову сущность рефлексии составляет переосмысление субъектом содержаний своего сознания [2,3,4,9], что было использовано в практике современной конфликтологии [10].В современной системе образования особую роль в становлении рефлексивных технологий как передового инновационного педагогического инструментария отводится многочисленным результатам проведённых теоретических и эмпирических исследований таких ученых как: Семёнов И.Н., Степанов С.Ю., Г.Ф. Похмелкина, Рябовой И.В и др. в таких науках как: психология, педагогика, акмеология, конфликтология и др. В психолого-педагогической практике под руководством С.Ю. Степанова группа ученых: (Оржековский П.А., Сухоруков А.С., Кремер Е.С., И.В. Байер, Г.И. Давыдова и др.,), апробировали и обосновали продуктивность таких технологий как: рефлексивный полилог, позициональная дискуссия, авторская методика сценирирования Степанова С.Ю. и др. Исследования проводились в различных развивающих средах (высшее, среднее, дополнительное образование), итоговые результаты в полной мере обуславливают необходимость использования рефлексивно-организованных практик в контексте избранной нами для дальнейшего изучения прикладной проблемы их практического использования в педагогическом менеджменте для нейтрализации и в идеале исключения конфликтов в образовательном процессе современной средней школы.

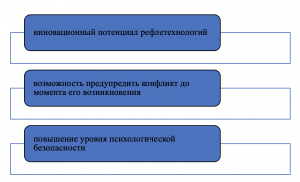

Таким образом, подводя итоги теоретического анализа, можно сделать следующие выводы, обуславливающие актуальность внедрения рефлексивных практик в профилактике конфликтных ситуаций учащихся:

Рисунок 2

Сделанные нами выводы в полной мере являются основанием для апробации рефлексивных практик как конструктивных средств современного педагогического менеджмента в контексте психолого-акмеологического обеспечения таких аспектов формирования человеческого капитала субъектов жизнедеятельности, как: профилактика конфликтов, образовательная безопасность, сохранения жизни, здоровья и психологического благополучия [2,4,5,6,10] её субъектов в социокультурных условиях современного социума.

Литература

- Баева, И. А. Психологическая безопасность образовательной среды школы и ее психолого-педагогическое сопровождение / И. А. Баева, Л. А. Гаязова // Психологическая наука и образование www.psyedu.ru. – 2012. – № 3. – С. 30-40. – EDN PDPQQT.

- Байер И.В., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. и др. Психолого-педагогические технологии развития профессионального мастерства кадров управления / отв. ред. А.А. Деркач и др. М., 1997.-237 с.

- Болдина, Т. Г. Рефлексивно-психологическое обеспечение инновационного педагогического опыта в современном гимназическом образовании / Т. Г. Болдина, И. Н. Семенов // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2013. – № 5-6. – С. 9-34. – EDN RVOWQT.

- Войтик, И. М. Оценка и развитие рефлексивного мышления: учебное пособие / И. М. Войтик, И. Н. Семенов; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сибирская академия государственной службы. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 2005. – 144 с. – EDN TLLQAH..

- Гамова С.Н., Красова Т.Д., Чуйкова Ж.В. Научные подходы к изучению психологической безопасности в отечественных и зарубежных исследованиях // Мир науки. Педагогика и психология, 2020 №4, https://mir-nauki.com/PDF/30PDMN420.pdf (доступ свободный).

- Дубровина, И. В. Психологическое благополучие школьников: учебник для вузов / И. В. Дубровина. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 135 с.

- Новикова М. А., Реан А. А., Коновалов И. А. (2021) Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрастных особенностей и связи со школьным климатом // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. № 3. С. 62–90

- Невзорова, М. С. Критерии психологической безопасности образовательной среды в современной школе / М. С. Невзорова, И. Ф. Марухина // Наука и Образование. – 2018. – Т. 1, № 3-4. – С. 27. – EDN YZVBFR.

- Семенов, И. Н. Методологические средства рефлексивно-педагогического менеджмента развития человеческого капитала субъектов образования в многоступенчатой системе их профессиональной подготовки / И. Н. Семенов // Hominum. – 2023. – № 2(10). – С. 144-157. – EDN RHRPLL.

- Савенков, А. И. Психодидактика / А. И. Савенков. – Москва: ООО «Национальный книжный центр», 2012. – 360 с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-904827-68-7. – EDN VRFARJ

http://izvestia-ippo.ru/churzin-a-v-problemy-pedagogicheskogo/