магистрант, Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», РФ, г. Москва

магистрант, Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», РФ, г. Москва

E-mail: belov.msc@mail.ru

Научный руководитель: Песков Вадим Павлович, кандидат психологических наук доцент, Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ.

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи уровня социального интеллекта и саморегуляции кадетов в кадетском корпусе, а также их влияние на развитие чувства патриотизма. Проведено эмпирическое психологическое исследование для выявления характеристик социального интеллекта и саморегулция, выявлении их взаимосвязи. Определена роль гибких навыков кадетов в формировании и развитии у них социального чувства патриотизма. На основе полученных данных предложены рекомендации.

Интерес исследователей к личностным характеристикам действующих и будущих военнослужащих возрастает вместе с ростом потребностей и запросов общества и государства, связанных с обеспечением психологического и психического здоровья военнослужащих, а также их психологической реабилитацией.

В последнее время факторы, обуславливающие такие потребности и запросы, приобретают все более глобальный характер. Это масштабные геополитические изменения и связанные с ними боевые действия, экстремальные условия военной службы, рост числа граждан, которым необходима психологическая реабилитация после участия в боевых действиях, а также лечение посттравматических стрессовых расстройств, потребность в новых методах формирования мотивации к военным профессиям, улучшении командной динамики, формировании лидерских качеств офицеров, улучшении взаимоотношений в военных коллективах.

Все это несомненно отражается на личности подростков, решивших связать свою жизнь с профессией военного и выбравших обучение в кадетских корпусах. У них формируются более осознанные представления о профессии военного, что оказывает влияние на их адаптационные возможности, личностные качества, мотивационно-ценностную сферу.

При этом Песков В.П. полагает, что, создавая представления, ребенок овладевает медиаторами, которые связывают представления ребенка с представлениями других людей и организуют ментальный опыт ребенка, в результате чего его реальная форма становится идеальной, культурной» [4, с. 219]

В то же время Карнеев Р.К., Карнеева О.А., Сухоносов А.П. констатируют, что «… в ходе образовательного процесса представления … о себе и своем профессиональном будущем по мере освоения профессиональной деятельности становятся более адекватными и всесторонними» [3, с.164].

Постановка проблемы. Проблема связи социального интеллекта и саморегуляции у обещающихся кадетского корпуса является важным направлением прикладных психолого-педагогических исследований, направленных на понимание и описание того, какие особенности этих гибких навыков формируются и развиваются у подростков в условиях обучения в специализированных учебных заведениях с казарменным проживанием, а также на выявление потенциала этих навыков для решения воспитательных задач – развития гражданского самосознания, личной и социальной ответственности, патриотизма, нравственности, укрепления мотивации к выбору профессии военного.

Классическим является определение социального интеллекта, предложение Д. Гилфордом, который рассматривал его как «способность, определяющую успешность оценки прогнозирования и понимания поведения людей».

Д.В. Ушаков, автор структурно-динамической теории социального интеллекта, предлагает рассматривать его как совокупность эмоционального и когнитивного в личности, сумму прижизненно формируемых функциональных систем. В кадетском корпусе такая способность является одной из ключевых для успешной социализации и интеграции подростка в бытовую и учебную деятельность.

Д.А. Леонтьев предложил рассматривать саморегуляцию через модель рефлексии через протекание четырех процессов — арефлексии, интроспекции, квазирефлексии и системной рефлексию. Саморегуляция как способность к произвольному контролю своих эмоции, мыслей и поведения является важным компонентом структуры личности будущего военнослужащего, ее развитие у подростков в кадетском корпусе также обусловлено рядом факторов и особенностей воспитания и обучения – высокой физической и психологической нагрузкой, жестким графиком учебно-воспитательного процесса, строгой дисциплиной и иерархией, и другими.

Вопросы исследования. Проведенный анализ теоретической литературы по проблематике взаимосвязи социального интеллекта и саморегуляции, их роли в развитии патриотических чувств в подростковом и юношеском возрасте позволили нам сделать вывод о том, что уровень развития социального интеллекта и саморегуляции взаимосвязаны и играют ключевую роль в формировании социального поведения и социальных чувств человека [2]. Важной воспитательной задачей в кадетском корпусе является развитие патриотизма как социального чувства осознанной привязанности и преданности Родине, готовности к жертвам ради нее.

Целью исследования является изучение взаимосвязи социального интеллекта и саморегуляции кадетов кадетского корпуса и разработка на основе полученных данных рекомендаций для повышения эффективности работы по развитию у кадет чувства патриотизма.

Методы исследования. Для организации эмпирического исследования были использованы психодиагностические методики: тест социального интеллекта Гилфорда — О’Салливена (адаптация Е. С. Михайловой), тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции», метод корреляционного анализа — коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена.

В исследовании приняли участие кадеты в возрасте 14-15 лет КШ МЧС Первого Московского Кадетского Корпуса г. Москвы количестве 73 человека.

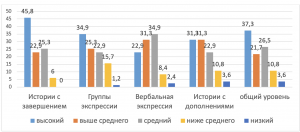

Результаты исследования позволили определить основные характеристики социального интеллекта, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Результаты по тесту социального интеллекта Гилфорда-О’Салливена (адаптация Е. С. Михайловой)

Из рисунка 1 видно, что 60% участников исследования демонстрируют высокий и выше среднего уровни сформированности социального интеллекта в целом и его отдельных показателей, около 30% демонстрируют средние значения, доля участников с низким уровнем сформированности социального интеллекта минимальна и не превышает 10%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что характеристиками социального интеллекта кадет являются развитые способности прогнозирования последствий поведения, правильной оценки состояния, чувств, намерений окружающих с опорой на анализ невербальных проявлений, высокая эмоциональная чувствительность к особенностям коммуникации и взаимодействия окружающих, хорошие способности к распознаванию структуры межличностных ситуаций в динамике.

Результаты исследования саморегуляции представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты психологического исследования по тест-опроснику А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»

| № п\п | Шкалы | Уровень | ||||||

| высокий | средний | низкий | ||||||

| чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||

| 1 | Настойчивость (шкала «Н», max 8) | 17 | 20,5 | 54 | 65,0 | 12 | 14,5 | |

| 2 | Самообладание (шкала «С» max 6) | 61 | 73,5 | 12 | 14,5 | 10 | 12,0 | |

| 3 | Общая школа (шкала «В», max 12) | 67 | 80,7 | 8 | 9,6 | 8 | 9,6 | |

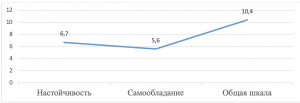

Для анализа полученных результатов важно понимание средних значений, полученных участниками исследования по каждой шкале. Они представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Среднеарифметические значения по каждой шкале, полученные при использовании тест-опросника А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»

Из таблицы 1 и рисунка 2 видно, что большинство кадет (80,7%) имеют высокий уровень общей саморегуляции, и отдельных ее составляющих. В целом, полученные результаты характеризуют кадет как деятельных, работоспособных, целеустремленных, готовых к борьбе с препятствиями и соблазнами людей, которые уважают социальные нормы, имеют активную жизненную позицию, высокий уровень волевой регуляции и эмоциональной устойчивости, уверены в себе, обладают смелостью и самостоятельностью.

Результаты корреляционного анализа, проведенного с целью выявления взаимосвязи социального интеллекта и саморегуляции кадет позволили сделать следующие выводы.

Способность антиципации результатов поведения коррелирует с общим уровнем саморегуляции (+0,511), то есть кадеты с высоким уровнем предвосхищения поведения других более осознанно принимают решения, лучше контролирует эмоции и действия, и эффективнее адаптируются к изменениям в окружающей обстановке.

Способность кадетов к восприятию, анализу и выделению существенных свойств поведения коррелирует с уровнем проявления их настойчивости (+0,510), то есть кадеты, которые лучше воспринимают и анализируют поведенческие особенности, как правило, проявляют большую настойчивость в достижении своих целей.

Способность кадетов понимать логику развития событий и поведения других людей коррелирует с уровнем проявления их самообладания (+0,503), это означает, что кадеты, которые лучше осознают и предсказывают ход событий и поведение окружающих, обычно демонстрируют более высокий уровень самообладания.

Общий уровень развития социального интеллекта положительно коррелирует с общим уровнем проявления саморегуляции (0,407). Этот факт подтверждает то, что кадеты, обладающие высоким социальным интеллектом, обычно лучше способны управлять своими эмоциями и поведением. Они более эффективно адаптируются к социальным ситуациям, принимают взвешенные решения и поддерживают оптимальный уровень самоконтроля.

Заключение

Опираясь на данные проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: большинство кадет обладают высоким и выше среднего уровнями сформированности социального интеллекта и саморегуляции; у кадет ярко выражены все компоненты социального интеллекта и составляющие саморегуляции; существует значимая взаимосвязь социального интеллекта кадет и их саморегуляции.

На основе полученных результатов и их анализа были разработаны рекомендации для повышения эффективности педагогической работы по развитию у кадет чувства патриотизма.

- Формирование поликультурной образовательной среды. Создание условий для выражения кадетами своих патриотических чувств, поощрение такого выражения, использование творческих проектов, художественных постановок на патриотическую тематику.

По мнению ряда авторов (Н. А. Ажогина, О. Д. Кулешова, А. С. Львова), поликультурная образовательная среда является определяющим фактором развития личности в современном обществе, так как сочетает в себе ряд социальных и педагогических условий [1, с.6].

- Организация дискуссий и дебатов на исторические, патриотические, нравственные темы. Кадеты получат возможность проявить навыки социального интеллекта и саморегуляции в аргументированном выражении собственного мнения и уважительном принятии или опровержении мнения оппонента.

- Участие кадет в создании различных образовательных, социальных, культурных проектов. Проектная деятельность не только содействует развитию учебной мотивации, творческим проявлениям учащихся, но и способствует сплочению детского коллектива [7, с.146].

Как известно, образовательный проект – проект, реализуемый для решения конкретных задач в области обеспечения и развития профессиональных компетенций и квалификаций [6, с.392].

- Использование высокого уровня социального интеллекта и саморегулция для формирования лидерских качеств. Например, это система поощрения кадет, которые проявляют инициативу при организации массовых мероприятий, посвященных всероссийским праздникам – День Защитника, Отечества, День Победы, День народного единства, Дни мужества и другие.

- Поощрение активной личной и гражданской позиции кадет через организацию их участия в волонтерском движении и детских общественных организациях.

Список использованной литературы

- Ажогина, Н.А. Проблемы коммуникативного развития младших школьников в поликультурной образовательной среде / Н.А. Ажогина, О.Д. Кулешова, А.С. Львова // Журнал психолого-педагогических исследований. – 2023. – № 4(4). – С. 5–11.

- Бубновская, О.В., Бубновская О. В. Профиль саморегуляции и социальной активности в портрете учащейся российской молодёжи / О. В. Бубновская, В. В. Калита, А. В. Лысова, М. Л. Соколовский // Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 1. С. 11–22.

- Карнеев Р.К., Карнеева О.А., Сухоносов А.П. Особенности представлений студентов музыкальных специальностей о профессии на разных этапах профессионального становления / Искусство и образование. 2019. № 6 (122). С. 155–166.

- Песков, В. П. Представления как способности и ресурс одаренной личности / В. П. Песков // Психология одаренности и творчества: монография. – Санкт-Петербург: Общество с ограниченной ответственностью «Нестор-История», 2017. – С. 216-227.

- Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова (2009). – Москва: Ин-т психологии РАН, 2009. – 349 с.

- Сухоносов А.П., Любченко О.А. Критерии оценки и отбора профессиональных и коммерчески значимых инициатив студентов и молодых учителей // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №5. С.392.

- Янбухтина, М. А. Проектная деятельность как средство сплочения детского коллектива / М. А. Янбухтина // Hominum. – 2022. – № 4. – С. 145–158.

http://izvestia-ippo.ru/belov-igor-yurevich-problema-svyazi-so/