Байдина Дарья Ивановна, МОУ Румянцевская СОШ, магистрант департамента психологии Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, г. Москва

Байдина Дарья Ивановна, МОУ Румянцевская СОШ, магистрант департамента психологии Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, г. Москва

E-mail: dr.baidina@mail.ru

Научный руководитель: Поставнев В.М., кандидат психологических наук, доцент, ГАОУ ВО МГПУ, Москва

В статье рассматриваются ключевые понятия когнитивного развития, представлен анализ подходов психологов к понятию когнитивное развитие личности, дана характеристика когнитивного развития. Представлены основные теории когнитивного развития в отечественной и зарубежной психологии, показаны особенности когнитивного развития в младшем школьном возрасте.

Термин «когнитивный», производный от латинского слова «сognitio», что означает «знание» или «познание». Данный термин связывают прежде всего с характеристикой определенного направления в психологии – когнитивной психологии, возникшей в Соединенных Штатах Америки в 1960-е годы. В соответствии с определением В. Н. Дружинина, «когнитивный» считается термином, синонимичным выражениям, обозначающим процессы мышления и интеллекта, таким как «познавательный», «умственный» или «ментальный». Концепция когнитивного развития, рассматриваемая как процесс умственного роста человека от раннего возраста до зрелости, исследуется в работах многих ученых.

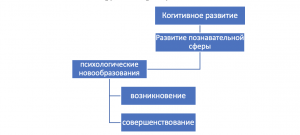

Р. Солсо подчеркивает, что когнитивный прогресс взрослого индивида является комплексным исходом его непрерывного развития, начиная с момента рождения [8]. Когнитивное развитие индивида можно рассматривать как эволюцию его познавательных способностей, включающую два взаимосвязанных процесса. Первый процесс предполагает возникновение новых психологических формаций в когнитивном пространстве ребенка, каждая из которых обладает уникальной структурой и основополагающими характеристиками. Второй процесс заключается в совершенствовании этих новообразований путем модификации их атрибутов и параметров, что связано с углублением и обогащением структуры, включающей новые элементы и связи [8].

Таким образом, под когнитивным развитием подразумевается серия последовательных трансформаций, суть которых заключается в создании и последующем развитии новых когнитивных структур в психике ребенка. Процесс углубления и расширения этих структур ведет к качественному обогащению психологических функций растущего человека.

Рисунок 1 – Когнитивное развитие личности

Когнитивное развитие личности описывается как процесс эволюции когнитивных структур, где преемственно повышается «ранг» этих структур. Суть развития отражается в постепенном переходе от базовых когнитивных конфигураций к более сложным системам мышления и обработки информации. Прогресс в этом контексте ведет не к структурной реконфигурации, а к дальнейшему совершенствованию существующих когнитивных структур через улучшение и развитие их атрибутивных свойств. Со временем, структуры более высокого ранга приобретают большее значение или «вес» в познавательном процессе личности, что подчеркивает их растущую значимость в когнитивной деятельности.

Изучение когнитивного развития человека зачастую осуществляется через анализ отдельных когнитивных операций, среди которых центральное место занимает процесс мышления. Помимо конкретных познавательных действий, исследования когнитивного развития охватывают также анализ познавательных способностей.

Концепция когнитивных способностей характеризует ключевые персональные особенности, которые способствуют осуществлению эффективных когнитивных процессов и эффективным стратегиям управления знаниями в рамках познания. Можно выделить фундаментальное значение таких интеллектуальных аспектов, как способность к обучению, креативное мышление и интеллектуальная предрасположенность, являющиеся, по мнению В. Н. Дружинина, важными индикаторами общих качеств индивида, которые определяют его способность к когнитивной продуктивности и адаптируют поведение для успешного решения разнообразных познавательных задач.

Когнитивное развитие человека охватывает множество структурных и функциональных изменений, и различные исследовательские направления фокусируются на определенных аспектах этих изменений, опираясь на свои концептуальные рамки. В психологии познания ведущее положение занимают теории генетической психологии Ж. Пиаже и культурно-исторической психологии Л. С. Выготского. Работы Ж. Пиаже продолжились в научных изысканиях социально-генетической школы, становлением которой способствовали А. Перре-Клермен, тогда как идеи Л. С. Выготского были расширены учеными, такими как М. Коул, П. Я. Гальперин и В. В. Давыдов.

Аналитический обзор данных теорий позволяет выявить общие тенденции и уникальные подходы, представленные в рамках разнообразных концептуальных основ. Как отмечает Н. О. Попавлова, теория П. Я. Гальперина фокусируется не на исследовании естественных механизмов и этапов когнитивного развития, а на возможности целенаправленного формирования когнитивных действий, которые характеризуются заранее заданными параметрами [Цит. по: 4]. П. Я. Гальперин предлагает методологию планирования такого развития, акцентируя внимание на детальной разработке особенностей когнитивных структур, без претензий на разработку новых когнитивных конструкций или операционных схем.

Концепция В. В. Давыдова направлена на развитие теоретического мышления. Основываясь на особом диалектическом подходе, характерном для культурной среды, теория подчеркивает значение «теоретического» взгляда на реальность для глубокого понимания и анализа системных процессов. В. В. Давыдов отмечает, что теоретическое мышление редко практикуется в повседневной деятельности и стандартном обучении, в результате чего оно не развивается у большинства людей. Когнитивное развитие интерпретируется как исход развивающего образования, которое может быть организовано как намеренный, управляемый процесс. Такой подход обосновывает принадлежность идей В. В. Давыдова к направлению, занимающемуся проектированием когнитивного развития, и предполагает целенаправленное и систематическое воздействие на формирование мыслительных процессов.

Концепция когнитивного развития, предложенная Л. С. Выготским, разделяется на две ключевые составляющие: актуальное уровень развития и зону ближайшего развития (ЗБР). Актуальное развитие обозначает набор уже сформированных и усвоенных когнитивных структур, которые обеспечивают способность ребенка самостоятельно совершать действия и находить решения задач установленной степени сложности. Такое развитие предполагает наличие полностью интериоризированных, то есть усвоенных внутренних форм когнитивных действий. Зона ближайшего развития также описывает когнитивные структуры, которые в процессе своего формирования требуют выполнения более сложных заданий. Такие структуры дозволяют детям осуществлять действия и решать более сложные задачи, но при условии поддержки и содействия взрослых или более знающих товарищей. ЗБР предполагает действия, которые еще не полностью интериоризированы, то есть они находятся в процессе перехода из внешнего плана во внутренний. Следует отметить, что положения Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития» не утратили своей актуальности и в условиях современного образования [3].

Переход ребенка к школьному обучению является фундаментальной стадией в его развитии, в ходе которой формируются ключевые компоненты учебной деятельности. В этот период жизни младшего школьника, на котором происходит интенсивное формирование когнитивных навыков, появляются такие важнейшие элементы, как способность к учебным действиям, саморегуляция и самоконтроль. Так, в работах отечественных исследователей отмечается значимость когнитивного развития в прогнозировании академической успешности младших школьников (А. И. Савенков, В. М. Поставнев) [5, 6]. Показано, что изменения затрагивают всю психическую структуру материализуясь через мышление, внимание и память, которые эволюционируют под воздействием новых видов деятельности [1, 7].

Два основных психологических изменения происходят в рамках учебного процесса: во-первых, возможность ребенка сознательно управлять своими психологическими процессами, и, во-вторых, способность строить внутренний план своих действий, указывая на переход к активному участию ребенка в процессе обучения. Каждый школьник обладает уникальным набором когнитивных способностей, и универсальные подходы к образованию не всегда предполагают учет особенностей учебной деятельности ученика. Данное обстоятельство показывает значимость роли когнитивных стилей в интеллектуальной работе школьников, определяя, как ребенок усваивает и обрабатывает информацию.

М. Коул сосредоточил свое внимание на анализе культурных средств психического развития и разработал теорию артефактов. Под артефактом М. Коул понимает любое культурное приспособление, позволяющее человеку достигать своих прагматических целей. Арсенал артефактов, задающих характеристики когнитивного развития, довольно широк. Концепция артефактов указывает, что логико-математические структуры являются далеко не единственными константами когнитивного развития личного субъекта. Механизм превращения культурных констант из внешней сукцессивной формы во внутреннюю, в теории М.А. Коула не представлен.

Дж. Брунер оказал значительное влияние на понимание когнитивного развития человека, изучая механизмы восприятия мира, обработки информации и приобретения знаний, при этом акцентировал внимание на активной роли ученика в процессе обучения. Ученый исходил из предположения, что любые знания можно представить на нескольких уровнях сложности, что позволяет разрабатывать образовательные программы, подходящие для учащихся на различных этапах их когнитивного развития. Исследователь предложил концепцию спирали учебной программы, согласно которой материал должен повторно вводиться на более глубоких уровнях по мере развития ребенка [9]. Также было уделено внимание значению «развития готовности к обучению» и выделено три важные стадии когнитивного развития: энактивная (действие), иконическая (образы) и символическая (язык). Все три стадии различаются способами, с помощью которых знания усваиваются и представляются в уме.

Таким образом, когнитивное развитие младших школьников представляет собой ключевой этап развития аналитического мышления, памяти, внимания и способности к решению проблем. Когнитивное развитие в младшем школьном возрасте можно стимулировать посредством методов активного обучения, игровым и интерактивным формам работы, а также созданию стимулирующей и поддерживающей учебной среды, которая учитывает индивидуальные особенности и темп развития каждого ребенка. Современные образовательные системы требуют особого внимания к индивидуальным особенностям когнитивного развития младших школьников, поскольку от этого зависят их успехи в учебной деятельности, социальная адаптация и психологическое благополучие.

Список литературы

- Берцфа, Л. В. Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию В. Давыдова / Л. В. Берцфа // Вопросы психологии. 2020. № 6. С. 141-144.

- Бухарова, И. С. К вопросу развития когнитивной активности младшего школьника / И. С. Бухарова // Актуальные проблемы начального общего образования: теория и практика: Материалы V Международной научно-практической конференции, Чита, 23–24 ноября 2023 года. Чита: Забайкальский государственный университет, 2023. С. 30-33.

- Когнитивное и метакогнитивное развитие личности в современной образовательной среде / А. И. Савенков, С. И. Карпова, В. М. Поставнев [и др.]. М.: Издательство «Перо», 2024. 187 с. ISBN 978-5-00244-513-4. – EDN BBKOAK.

- Попавлова, Н. О. Развитие коммуникативно-когнитивной компетенции младших школьников / Н. О. Попавлова, М. М. Керимов, Л. У. Курбанова // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 2(105). С. 153-156.

- Поставнев, В. М., Поставнева, И. В. Проблемы приемного ребенка в начальной школе и возможности их преодоления / В. М. Поставнев, И. В. Поставнева // Начальная школа. 2012. № 11. С. 3-6.

- Савенков, А. И., Поставнев, В. М. Предикторы академической успешности ребенка на ранних этапах образования / А. И. Савенков, В. М. Поставнев // Непрерывное образование в контексте идеи Будущего: новая грамотность: Сборник научных статей по материалам III Международной научно-практической конференции, Москва, 18–19 июня 2020 года / Составитель Н.И. Шевченко. М.: Общество с ограниченной ответственностью «А-Приор», 2020. С. 133-142. EDN HTJJXG.

- Савенков А. И., Поставнев, В. М. и др. Эффективность базовых предикторов учебной успешности ребенка на ранних этапах образования / А. И. Савенков, В. М. Поставнев, Ж. В. Афанасьева, А. В. Богданова, Т. Д. Савенкова, П. В. Смирнова, О. В. Цаплина // Известия института педагогики и психологии образования. 2018. № 3. С. 98-107. EDN VJQEBS.

- Солсо Р. Когнитивная психология / Солсо Р. 6-е изд. СПб.: Питер, 2020. 589 с

- Bruner J.S. The Culture of Education. Cambr., Mass: Harvard University Press. 2006.

http://izvestia-ippo.ru/baydina-darya-ivanovna-osobennosti-k/