Артемёнок Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики УО « Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка»

Артемёнок Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики УО « Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка»

Воронецкая Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент, проектор по научно-методической работе ГУО «Минский городской институт развития образования»

Пунчик В.Н., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры молодежной политики и коммуникаций ГУО «Республиканский институт высшей школы»

В статье представлен дизайн нового направления менеджмента педагогических знаний средствами блогосферы. Субъекты блогосферы являются инфлюенсерами, которые оказывают значительное влияние на подрастающее поколение и, как следствие, становятся значимым фактором воспитания. Рассмотрена специфика оказываемого влияния на дошкольный, младший школьный возраст, подростков и юношество. Представлены актуальные идеи, формы, методы организации педагогического взаимодействия с представителями блогосферы. В новых условиях данное средство позволительно определить, как инновационную практику менеджмента знаний о воспитательном процессе.

The article presents the essence of a new direction of pedagogical knowledge management by means of the blogosphere. The subjects of the blogosphere are influencers, they have a significant impact on the younger generation. Therefore, they become a significant factor in upbringing. The specifics of the impact on preschool and primary school age, adolescents and youth are considered. The current ideas, forms, and methods of organizing pedagogical interaction with representatives of the blogosphere are presented. In the new conditions, this tool can be defined as an innovative practice of knowledge management about the upbringing process.

Введение. Цифровизация захватила человечество и необходимость поиска новых средств менеджмента педагогических знаний и организации воспитательного процесса как никогда актуальна. Происходит смена поколений, отличительными чертами являются разное отношение к цифровым инструментам и модели поведения в цифровом пространстве. Педагогическому процессу необходимо адаптироваться самому к новой цифровой реальности, но и не потерять своей ведущей роли относительно управления воспитательным процессом, организации педагогически целесообразного взаимодействия с субъектами образовательных отношений.

Если несколько десятилетий назад считалось, что сильное влияние на мировоззрение личности оказывают СМИ, то в настоящее время на педагогическую сцену вышли социальные сети и блогосфера. Первый блог был создан в 1994 году и его значение как культурного феномена нарастает по сей день, а продолжающаяся трансформация привела к появлению понятия «блогосфера» (по аналогии с экосферой, так как она проста в создании, свободна к доступу, развивается по естественным законам и пр.). Блогосфера изучается как феномен в менеджменте, социологии, психологии [1] [2] [3]. Например, в исследовании Е.В. Лазуткиной выделяется три типа блогеров- (лидеров мнений): блогеры ставшие популярными в оф-лайн среде, блогеры-специалисты в определенной узкой тематике и блогеры, ставшие популярными в он-лайн среде. [2, с.55] Автор рассматривает восемь черт блогеров-лидерами мнений и действительно оказывают влияние «демонстрирует свою личностую уникальность» [2, с.55]. Однако, отсутствуют исследования, рассматривающие блогосферу с точки зрения педагогического потенциала, как средство образовательного менеджмента, как инновационную практику менеджмента знаний о воспитательном процессе.

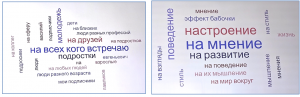

Методы. Приведем результаты опроса представителей педагогического сообщества (30 человек, данные на рисунке 1) и представителей блогосферы (28 участников, данные на рис.2) о их влиянии как субъектов взаимодействия в цифровом пространстве. Предлагалось последовательно ответить на два вопроса открытого типа: «Как вы думаете, на кого вы оказываете влияние?» и «Как вы считаете, на что вы влияете?»

Рис.1. Результаты интерактивного опроса педагогов

Рис.2. Результаты интерактивного опроса блогеров

Результаты по первому вопросу показали, что среди педагогов были даны более разнообразные ответы, лидировало мнение о их влиянии на «детей, коллег, семью», а у блогеров «на всех, кого встречаю; друзей; подростков, молодежь». Во втором вопросе обозначены совпадения во влиянии «на настроение, мнение, поведение»; педагоги выделили «образование», что в контексте синонимично выделенному блогерами «развитие». Результат говорит о том, что предмет воздействия и взаимодействия совпадают. Более разнообразны, учитывая профессиональную принадлежность, ответы педагогов, однако блогеры, как ключевые инфлюенсеры для подрастающего поколения, так же имеют высокую степень влияния на значимые для воспитательного процесса аспекты.

Обсуждение. С точки зрения педагогического менеджмента воспитательный процесс для современного человека сходится в каналы (тоннели) поступления информации через цифровые гаджеты (которые предлагают специфический контент), причем формируя с помощью инструментов таргетированную информацию (рекомендованную и предлагаемую по алгоритмам ИИ). Таркетинг ‑ это маркетинговый механизм, который используют для продвижения товаров, услуг к клиенту.

Управляемость данных процессов, созвучна идее менеджмента знаний, а в решаемой проблеме менеджменту воспитательного процесса, где значимый аспект принадлежит целенаправленной организации педагогического взаимодействия взамен стихийному (естественному). Для этого необходимо: создание условия для стирания границ формального и неформального образования; косвенное воспитательное воздействие становится доминирующим; учитывать возрастные особенности аудитории, на которую воздействуют инфлюенсеры; легальность и единство с ценностями общества и государства; коммуникация, выстроенная на договоренности и осознанности; организация сообщества.

А.В. Мудрик (автор социально-педагогической виктимологии — отрасли педагогики) рассматривает воспитание как дискретный процесс, который осуществляется в различных общностях, оно ограничено местом и временем, а также микро, мезо и макро факторами. «Фактор воспитания то, что способно порождать воспитательные эффекты, объективно оказывая влияние на ход и результаты воспитания человека (это внутренние и внешние явления, процессы, ситуации, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на формирование качеств личности, системы установок, ценностей, отношений, мотивов, моделей поведения» [4].

Таким образом, мы видим, что у образовательного менеджмента есть потенциал по выстраиванию такого сообщества, где целью является организация эффективной коммуникации между субъектами воспитания средствами блогосферы.

Перечислим существующие в РФ проекты эффективного сотрудничества государства и блогосферы [3] это такие проекты как проекты «Семья начинается с тебя», «Связь поколений» (семейное воспитание), «Стройная страна» (культура здорового образа жизни), «Женская реализация» (гендерное воспитание) и др.

В Республике Беларусь также присутствует данное направление, например, представители блогосферы организованы в Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети», организованного Унитарным предприятием «А 1» совместно с РОО «Белорусский детский фонд», для белорусских блогеров, зарегистрированных в Реестре рекламораспространителей. Посредством встреч и бранчей в Клубе обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия с целевой аудиторией. Так авторы статьи выступили в качестве спикеров по теме «Влияние медиа на детей и молодежь. Как дети понимают медиа и какова роль инфлюенсеров?». Ключевыми идеями встречи стали: возрастные особенности аудитории блогеров (дети и молодежь); механизмы и примеры когнитивных искажений мозга (на примере блогов), дискуссия о транслируемых ценностях; взаимодействие эмоций и контента на аудиторию блогеров; правила ответственного контента, как справляться с ошибками и др.

Рассмотрим кратко специфику оказываемого влияния медиа через блогосферу на дошкольников, подростков и юношество.

Ребенок дошкольного возраста (с рождения до 6-7 лет) включен в блогосферу как особый объект. С одной стороны, дошкольник не относится к адресной аудитории, так как запрос осуществляет произвольный или по запросу через взрослых (родителей, членов семьи, педагогов, старших товарищей). Но, с другой стороны, анализ видео-контента ТикТок показал, что блогосфера чаще всего использует образ ребенка: в рекламном продукте; для позиционирования взрослого правильным воспитателем; как искаженный взгляд «маленького взрослого», рассуждающего на темы, не актуальные для дошкольников. Сегодня необходимо совместно инфлюенсерам, педагогам и родителям формировать качественное медиа, влияющее на развитие успешной социализации, критического мышления, формирование целостного восприятия окружающего мира у ребенка.

Основным является вопрос информационной, социальной, личной безопасности ребенка в блогосфере. В учреждениях дошкольного образования для дошкольного возраста определены санитарные нормы и требования при организации игровых занятий с использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ для воспитанников 5 — 6 лет. В них четко обозначено: не используются портативные ПЭВМ (нетбуки, ноутбуки и другое) и ВДТ (планшеты, электронные книги и другое); игровые занятия с использованием ПЭВМ проводятся не более 2 раз в неделю; продолжительность непрерывного занятия, связанного с фиксацией взгляда непосредственно на экране видеомонитора ПЭВМ, составляет не более 10 минут; одновременное использование одного ПЭВМ для двух и более детей не допускается; игровые занятия проводятся в присутствии педагогического работника; использование компьютерных игр с напряженным темпом развертывания событий, жестоким содержанием запрещается [5].

Длительность просмотра телевизионных передач в учреждениях дошкольного образования не должна превышать 20 минут для воспитанников 4 — 5-летнего возраста, 30 минут — для воспитанников 6-летнего возраста.

При просмотре телевизионных передач в вечернее время должно быть обеспечено освещение верхним светом или местным источником света. В дневные часы окна должны быть зашторены [6].

В учреждениях дошкольного образования, специальных детских садах организация локальной сети передачи данных с использованием радиоэлектронных средств широкополосного беспроводного доступа в образовательных целях запрещается [7].

Для того, чтобы обеспечить когнитивное развитие дошкольника в информационном медиа, необходимо учесть особенности развития онтогенеза возрастных периодов.

В период от рождения до 3 лет формируется осознание семейного окружения с проходящим с первых недель жизни процессом дифференциации внешних и внутренних ощущений; с субъективным отделением ребенка от матери (до конца первого года жизни); с возможностью выявить свое эмоциональное отношение к окружающему миру; с формированием знаний о себе по мере развития взаимодействия с членами семьи; с проявлением самостоятельности в специфических формах детской деятельности, обусловленной примером близких людей.

В период от 3 до 5 лет формируется индивидуальное самосознание ребенка. В указанный период формирование личности характеризуется: базовыми социальными установками (осознание и самооценка отдельных свойств и качеств); осознанием нравственных норм общежития (представления о своих правах и обязанностях); осознанием ребенком собственных действий, которые опосредованы и оценены взрослым; деятельностью и поведением детей через эмоции, интересы, стремления, систему разнообразных побуждений личности, развитие самостоятельности; опытом индивидуальной деятельности (сознания, осознания, самосознания) и опытом общения с окружающими людьми (самопознание и самооценка ребенка); способностью к соотнесению себя настоящего с собой в прошлом и будущем.

Следующим возрастным периодом исследуется дошкольный возраст от 5 до 7 лет, это период сознания национальной принадлежности. В указанный период личность дошкольника проявляется: в способности регулировать свое поведение через отношение к себе, окружающим, своим возможностям (физическим, нравственным, интеллектуальным); знаниях о себе, представлениях о своих качествах и свойствах; оценке своих качеств и связанных с ней самолюбием, самоуважением и самопроявлением; в практическом отношении к себе; представлении о своей собственной нации; синтезированном и абстрактном понимании и представлении о других нациях; сознании своей национальной принадлежности.

Последовательное изучение указанных особенностей возрастных периодов дошкольников имеет продуктивное значение, раскрывающее особенности и механизмы внутри каждого возрастного периода. Это влияет на количественное накопление качественно новых элементов потенциального резерва, который подготавливает переход к новому возрастному периоду формирования детей дошкольного возраста в условиях информационного общества.

Необходимо отметить, что подростковый период в настоящее время расширил свои границы (если ранее с 11 до 16 лет, то теперь – с 9 и до 17, а то и позже). В данный период подростки начинают не только быть предметом воздействия блогосферы, но и ее активными участниками. Среди ценностей этого поколения наряду с общепринятыми, появляются и новые: хотят баланса между отдыхом и работой, ценят себя, комфорт, не приемлют несправедливость; для них ценно то, что интересно им и то, что соответствует их целям. Для подростков цифрового поколения («зет» и «альфа») характерны – клиповое мышление, высокий интеллект, возрастные кризисы сдвинуты и неочевидны. Присутствуют особенности восприятия медиа-контента: доминирует эмоциональная оценка контента, низкий уровень способности оценки достоверности (выявления фейков), подверженность когнитивным искажениям, подверженность навязываемых моделей поведения, риск являться как жертвами, так и агрессорами кибербуллинга.

Социальные сети, онлайн-платформы и в целом блогосфера оказывают значительное влияние на самооценку, поведение и формирование идентичности подростков. Хотя формирование идентичности начинается задолго до подросткового возраста, однако именно в этот период оно приобретает особую значимость. Одна из пяти стадий психосоциального развития подростков «Идентичность против смешения ролей» (по Э.Эриксону) связана с тем, что подросток стремится к пониманию самого себя, формированию устойчивой картины мира и своего места в нём; осознать свои сильные и слабые стороны; установить личные границы; научиться принимать себя такими, какими они являются. Именно поэтому блогосфера объединяет для личности подростка все три фактора воспитания (микро-, мезо- и мегафакторы), и все они сосредоточены в его гаджете, «как окно в мир себя и в мир другого».

Юношество и молодежь самая обширная по объему аудитория блогосферы, они являются как её субъектами, так и объектами.

Представим, на наш взгляд, актуальные конструкты организации педагогического взаимодействия с представителями блогосферы. Так, нами систематизирована актуальная проблематика (идеи) для взаимодействия педагогического сообщества с блогосферой:

создание образовательного контента (видео-уроки, лекции, практикумы, он-лайн курсы и мастер-классы), менеджмент знаний и воспитательного пространства;

развитие навыков самовыражения и проявления индивидуальности (для формирования идентичности);

киберэтика [8] и этические стандарты, модели поведения и ведения блогов, лингвистический анализ блогов, правовой аудит блога;

формирование у блогосферы отношения к государству и его ценностям, культурно-историческому контенту, протоколы безопасности (для всех субъектов блогосферы).

Необходим целенаправленный менеджмент педагогических знаний о воспитательном процессе, адекватный содержанию подбор инновационных и традиционных форм и методов направленных на создание сообществ (в том числе виртуальных). Мы предлагаем следующие формы: партнерские программы, круглые столы, конференции, клубы, гостевые статьи (посты) блогеров на сайтах (ресурсах), ведение собственных блогов преподавателями, использования социальных сетей, системная диагностика (опросы, мониторинги, обратная связь, анализ данных и тенденций), и методы: анализ информации на достоверность, сравнение мнений и фактических данных, дебаты и виртуальные сократовские беседы (проблематизация и обсуждение), привлечение к социальным проблемам и др.

Заключение. Таким образом, важно блогосферу рассматривать как ресурс, обладающий педагогическим потенциалом для эффективного выстраивания воспитательного взаимодействия всех субъектов цифровой среды. С ее помощью возможно выстраивать продуктивные взаимодействия с педагогической действительностью в условиях трансформаций, которые наблюдаются в сфере образования. Необходимо опираться на выявленную положительную тенденцию блогеров, большинство из них «хотят быть полезными», поэтому важно продолжить исследование педагогического потенциала блогосферы. Образовательный менеджмент субъектов воспитания средствами блогосферы целесообразен. Однако, необходим поиск путей эффективного взаимодействия и возможностей коллаборации государственных, образовательных и социальных институтов посредством современного ресурса и фактора воспитания – блогосферы.

Список литературы

- Кириллова, Е. А. Когнитивные искажения как инструмент продвигающего дискурса в блогосфере / Е.А. Кириллова // Известия БГУ. ‑ 2024. ‑ №3. ‑ URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-iskazheniya-kak-instrument-prodvigayuschego-diskursa-v-blogosfere (дата обращения: 05.04.2025).

- Лазуткина, Е. В. Лидеры мнений в информационном пространстве блогосферы Рунета // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lidery-mneniy-v-informatsionnom-prostranstve-blogosfery-runeta (дата обращения: 05.05.2025).

- Блогосфера и власть ‑ URL: https://yandex.by/video/preview/4197830298244351588 (дата доступа 13.04.2025)

- Мудрик, А. В. Основы социальной педагогики : учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / А. В. Мудрик. – М. : Академия, 2006. – 204 с.

- Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. N 53 и от 30 мая 2006 г. N 70, отдельного структурного элемента постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь : постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 28.06.2013 N 59 : в ред. от 23.02.2018 N 20 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/129619 (дата обращения: 01.04.2025).

- Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 25.01.2013 N 8 : в ред. от 03.05.2016 N 67 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/147742 (дата обращения: 01.04.2025).

- Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 07.08.2019 N 525: в ред. от 14.01.2025 N 21// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/225040 (дата обращения: 01.04.2025).

- Пунчик, В. Н. Трансдисциплинарные основания разработки комплаенса киберэтики / В. Н. Пунчик, Е. Н. Артеменок, Н. Н. Пунчик // Актуальные проблемы педагогических исследований : Материалы XVI Аспирантских чтений, Минск, 23 апреля 2020 года / Редколл.: И.А. Царик [и др.], Н.В. Самусева (отв. ред.). – Минск: УО БГПУ им. М. Танка», 2020. – С. 126-130.

http://izvestia-ippo.ru/artemyonok-e-n-voroneckaya-l-n-punchik-v-n/